Was steht auf dem Spiel?

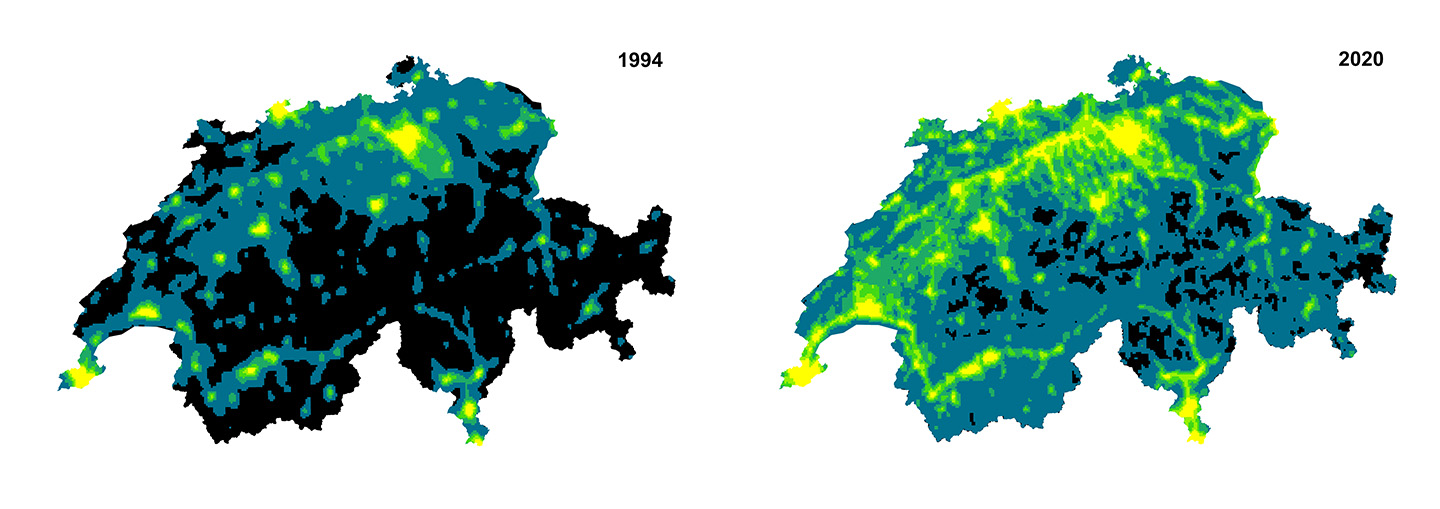

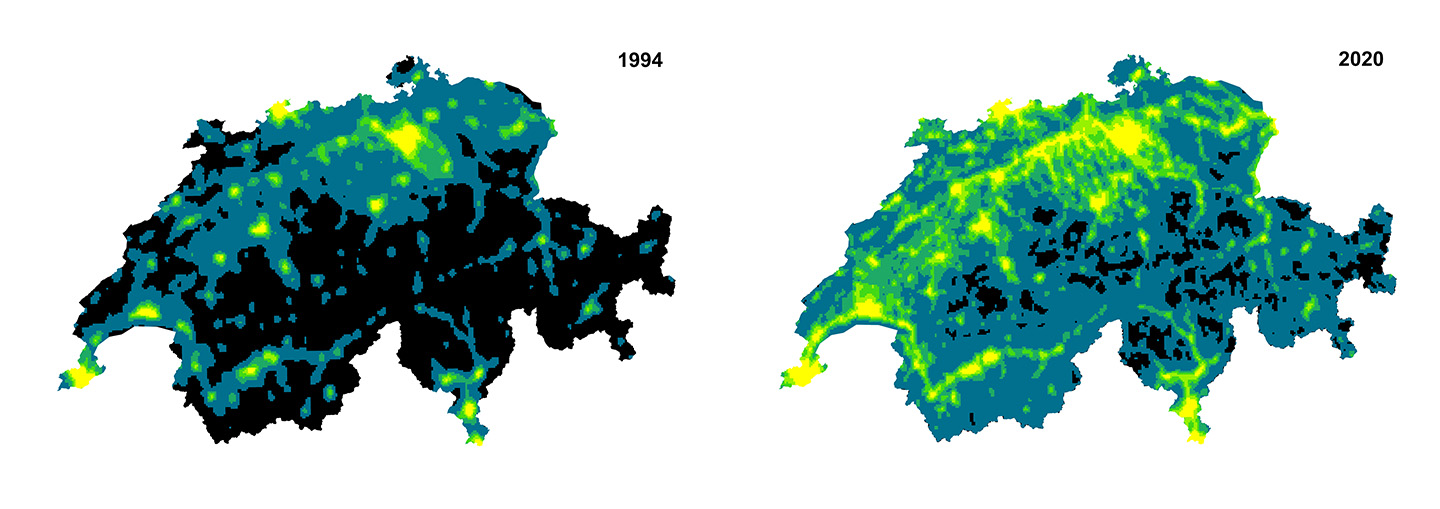

Unsere Umwelt und alles, was darin lebt, hat sich um den Tag-Nacht-Rhythmus herum entwickelt. Da der Mensch tagsüber aktiv ist, neigt er dazu, den Tag künstlich verlängern zu wollen und damit den natürlichen Hell-Dunkel-Zyklus zu stören. Wir erleben die Nachtstunden nicht bewusst, was dazu führen kann, dass wir diese Stunden abwerten, obwohl sie für unsere Gesundheit von grundlegender Bedeutung sind. Zudem sind viele Tier- und Insektenarten nachtaktiv und daher auf die Dunkelheit angewiesen. Künstliche Lichtquellen können die Lebensräume dieser Arten von ihren Jagdgebieten isolieren, indem sie eine schwer zu überwindende Barriere bilden. Dies hat einen bedeutenden Einfluss auf die Ökosysteme. Es wird geschätzt, dass die Lichtverschmutzung global jährlich um 6% zunimmt und gilt als eine der grössten Bedrohungen für die biologische Vielfalt.

Neben den Ökosystemen kann auch der Mensch selbst durch zu viel Licht gestört werden. Schon wenig Licht kann unserem Organismus schaden. Eine hohe Lichtintensität und kaltes Licht (weisses Licht und/oder Licht mit hohem Blauanteil) sind besonders problematisch. Unser Körper braucht nämlich absolute Dunkelheit, um seine Funktionen im Schlaf zu erfüllen.

Schliesslich ist die Dunkelheit auch an sich schützenswert; denn je dunkler es ist, desto besser kann das menschliche Auge den Sternenhimmel erkennen. So verschwindet mit der fortschreitenden Lichtverschmutzung nach und nach ein Natur- und Kulturgut aus unserem Bewusstsein, das seit Jahrtausenden Quelle der Neugier, des Staunens und des Lernens war.

Es geht nicht darum, überall alles Licht abzuschalten, sondern darum, überflüssiges, d. h. schlecht ausgerichtetes oder nutzloses Licht zu vermeiden.

Le but n’est pas d’éteindre toute la lumière partout, mais d’éliminer la lumière superflue, donc celle qui est mal dirigée ou qui est allumée sans utilité.

Lösungsansätze – Begrenzung der Emissionen an der Quelle

7-Punkte-Plan

Die Planung der Beleuchtung wird durch die Zahl der zu berücksichtigenden Aspekte immer komplexer. Der 7-Punkte-Plan des Bundesamtes für Umwelt (BAFU) hilft, die richtigen Fragen zu stellen, um unnötige Lichtemissionen zu vermeiden.

- Notwendigkeit: Nur beleuchten, was beluchtet werden muss.

- Intensität / Helligkeit: Nur so hell beleuchten, wie nötig, das heisst, die Bedürfnisse sind mit der geringstmöglichen Gesamtlichtmenge abzudecken.

- Lichtspektrum / Lichtfarbe: Sorgfältig, auf den Beleuchtungszweck und den Beleuchtungsort abgestimmte Wahl des verwendeten Lichtspektrums.

- Auswahl und Platzierung der Leuchten: Passenden Leuchtentyp wählen und Leuchten geeignet platzieren, damit die Beleuchtung möglichst präzise und ohne unnötige Abstrahlungen in die Umgebung erfolgt.

- Ausrichtung: Grundsätzlich von oben nach unten beleuchten. Die Leuchten bei der Montage präzise ausrichten.

- Zeitmanagement / Steuerung: Die Beleuchtung nach Möglichkeit bedarfsgerecht steuern und zeitweise ausschalten oder reduzieren.

- Abschirmungen: Zusätzliche Abschirmungen in spezifischen Problemfällen.

Zu beachtende Grundsätze

- Keine Beleuchtung, welche Licht oberhalb der Horizontale abstrahlt.

- Die Landschaft nicht beleuchten.

- Vollständige Abschaltung der Leuchtreklamen, der Beleuchtung in Geschäften, Ausstellungen, sowie Baustellen von 00 bis 5 Uhr. Ab sofort.

- Vollständige oder dynamische Abschaltung der öffentlichen Beleuchtung von 00 bis 5 Uhr. Spätestens ab Ende 2028.

- Merkblatt öffentliche Beleuchtung

Werkzeuge für die Gemeinden

Workshop «Die Lichttoolbox»

Durch die Teilnahme am Workshop «Die Lichttoolbox » haben Gemeinden die Möglichkeit, innerhalb weniger Stunden einen massgeschneiderten Aktionsplan zur Reduzierung der Lichtemissionen zu erstellen. Dabei werden sie von der Identifizierung der Herausforderungen bis zur Auswahl der geeigneten Massnahmen begleitet. Die Hauptstärke des Workshops liegt im Austausch und der Koordination zwischen den Gemeinden einer Region.

Gemeinden, die sich dafür interessieren, können sich an das Amt für Umwelt wenden, das die Koordination zwischen den umliegenden Gemeinden übernimmt, um einen Workshop in der Region zu organisieren. Idealerweise schliessen sich dafür 4 bis 6 Gemeinden zusammen.

Gute Praktiken

Mehrere Massnahmen sind dem Massnahmenbuch der Lichttoolbox entnommen.

Das AfU nimmt gerne Beispiele aus den Gemeinden entgegen, um die Sammlung guter Praktiken zu erweitern..

-

- Nachtabschaltung oder Nachtabsenkung der Strassenbeleuchtung. Beispiele:

- Absenkungs-, Erkennungs- und Ausschaltkonzept der Stadt Estavayer (auf Französisch): Das vollständige und umfangreiche Beleuchtungskonzept der Gemeinde wurde von einem externen Ingenieurbüro ausgearbeitet. Ein Schlüsselelement für seinen Erfolg war die Ernennung einer Person, die das Projekt von Anfang bis Ende leitet.

- Lichtkonzept der Stadt Murten: Die Gemeinde hat das einfache und pragmatische Konzept eigenständig mit internen Ressourcen erarbeitet. Zwei Schlüsselelemente für seinen Erfolg waren seine Einfachheit und die Einbeziehung eines Ausschusses mit Vertreterinnen und Vertretern der Bevölkerung.

- Einrichtung einer dynamischen Strassenbeleuchtung. Beispiel:

- Dynamische Beleuchtung in Yverdon-les-Bains (auf Französisch): Als Vorreiterin der dynamischen Beleuchtung hat die Stadt diese bereits 2009 eingeführt und die Leistung der Anlagen sowie die für ihren Betrieb benötigte Energie deutlich gesenkt.

- Entfernung überflüssiger Leuchten. Beispiel:

- Redimensionierung der Beleuchtung auf Kantonsstrassen im Kanton Bern : Der Kanton Bern beleuchtet seine Kantonsstrassen nur noch dort, wo sich Langsam- und motorisierter Individualverkehr regelmässig begegnen. Daher gibt es auf rund 80 % der Kantonsstrassen keine Beleuchtung.

- Optimierung der Beleuchtung von Aussensportplätzen. Beispiele sind willkommen.

- Abschirmen von Leuchten, um die Streuung des Lichts in einen Bereich, der nicht beleuchtet werden soll, zu unterbinden. Beispiele sind willkommen.

- Umrissgenaue Lichtprojektoren mit Gobo-Technologie. Beispiele sind willkommen.

- Nachtabschaltung oder Nachtabsenkung der Strassenbeleuchtung. Beispiele:

-

- Informationen für Privatpersonen. Beispiel:

- Leitfaden für die private und gewerbliche Beleuchtung der Stadt Freiburg : Der Leitfaden mit Beispielen für eine gute Beleuchtungspraxis enthält gut verständliche und einfach umzusetzende Empfehlungen, um Energie zu sparen und die Lichtverschmutzung zu reduzieren.

- Sensibilisierungsanlässe. Beispiele:

- Die Nacht ist schön! in der Gemeinde Estavayer (auf Französisch): Die Veranstaltung für einen Abend soll die Bevölkerung für das Problem der Lichtverschmutzung sensibilisieren. Die Leuchten werden für eine Nacht ausgeschaltet, um Platz für verschiedene Animationen rund um das Thema Nacht und Sterne zu schaffen.

- Erkundungsspaziergänge in den Quartieren von Lausanne : Der nächtliche Rundgang mit Akteuren des Quartiers in Begleitung eines Stadtplaners ermöglicht es, die Atmosphäre bewusst aufzunehmen und dient zudem als Instrument zur Aufwertung der Nacht und zur Wiederaneignung des Raumes.

- Swiss Star Party auf dem Gurnigel : Die Veranstaltung bringt Astronomiebegeisterte auf 1600 m ü. M zusammen, um einen besonders dunklen und sternenklaren Himmel zu beobachten.

- Förderung des Gesundheits-, Abenteuer- und Langsamtourismus. Beispiel:

- Schweizer Wandernacht : Um die Nacht mit allen Sinnen zu erleben, werden Nachtwanderangebote in Kombination mit Märchen, Wildbeobachtungen oder Übernachtungsarrangements angeboten.

- Informationen für Privatpersonen. Beispiel:

-

- Schaffung von Dunkelkorridoren. Beispiel:

- Tier- und pflanzenschonende Beleuchtung (auf Französisch): Um die Tier- und Pflanzenwelt in ihrem Raum zu schonen, entwickelt die Stadt Lausanne einen «Plan des ombres». Darin sind die Parks und mit Bäumen bestandenen Flächen ausgeschieden, in denen auf einen Einsatz von Licht zu verzichten ist.

- Schaffung von Dunkelkorridoren. Beispiel:

Blendtool

Wer das Risiko von Blendung durch Reflexion des Sonnenlichts an einer Fläche genauer untersuchen möchte, kann mit dem Blendtool die kritischen Zonen und Zeiten bestimmen. Die webbasierte Anwendung ermöglicht es, die Reflexion bereits in der Frühphase eines Bauprojekts zu modellieren. Anzumerken ist, dass die Anwendung eine theoretische Modellierung ist, die für sich alleine nicht ausreicht, um eine Entscheidung darüber zu treffen, ob eine Emission übermässig ist oder nicht. Weitere Informationen finden Sie auf der Website des BAFU .

Förderprogramme

Auf lightbank.ch sind die aktuellen Förderprogramme für energieeffiziente Beleuchtung verzeichnet. Jedes Programm deckt verschiedene Beleuchtungsarten ab. Sowohl Gemeinden als auch Private können davon für die Umsetzung ihrer Projekte profitieren.

Ressourcen

Der Verein Dark Sky Switzerland führt eine Liste der Lichtplaner, die sich verpflichtet haben, nach bestimmten Anforderungen zu arbeiten. Diese ist auf deren Internetseite abrufbar.

Zuständigkeiten

Staat Freiburg

- Das Amt für Umwelt ist zuständig für die Umsetzung des Umweltgesetzes. Als Gutachter von Baugesuchen setzt es vorsorgliche und falls notwendig verschärfte Emissionsbegrenzungen durch.

- Das Amt für Wald und Natur ist zuständig für die Umsetzung der Gesetze zum Natur- und Heimatschutz und zum Schutz der Biodiversität und wildlebender Säugetiere, Vögel und Fische.

- Das Amt für Energie regelt im Energiegesetz die Grundsätze der öffentlichen Beleuchtung, der Leuchtreklamen, der Beleuchtungen in Geschäften und Ausstellungen sowie auf Baustellen..

- Das Bau- und Raumplanungsamt koordiniert die Baugesuche und überprüft raumplanerische Aspekte.

- Andere Ämter und Bereiche (bspw. das Tiefbauamt für Strassenbeleuchtung, das Amt für Kulturgüter für die Beleuchtung von historischen Bauten, die Nachhaltige Entwicklung und die Sektion Klima in spezifischen Projekten) sind ebenfalls unregelmässig in die Thematik involviert.

Oberämter

Falls es die Sicherheit, die Hygiene oder der Kultur- oder Naturgüterschutz erfordert, kann die Oberamtsperson eine baupolizeiliche Massnahme von Amtes wegen anordnen (Art. 170, Absatz 1 RPBG).

Gemeinden

Für die Behandlung von Nachbarschaftsklagen zu schädlichen oder lästigen Immissionen sind die Gemeinden zuständig. Der Gemeinderat kann, selbst wenn ein Reglement fehlt, die Eigentümerschaft gemäss dem Raumplanungs- und Baugesetz (Art. 170, Absatz 1, Ziffer f RPBG) auffordern, die von ihrem Grundstück ausgehenden übermässigen Emissionen zu unterlassen oder zu vermindern. Zudem ist die Gemeinde die Behörde, die die Situation vor Ort am besten kennt und prädestiniert ist, in Klagefällen Lösungen vermitteln.

Mehr dazu

Informationsmaterial

- Merkblatt öffentliche Beleuchtung PDF, 448.66k

- Empfehlungen zur Vermeidung von Lichtemissionen, Bundesamt für Umwelt

- Merkblatt für Gemeinden Begrenzung von Lichtemissionen, Bundesamt für Umwelt

- Magazin «die umwelt» Die Dunkelheit zurückholen, Bundesamt für Umwelt

- Konzeptionell planen, IG Strassenlicht

- Ratgeber: Effiziente Strassenbeleuchtung, IG Strassenlicht

- Aussenbeleuchtung: Spezialanwendungen, IG Strassenlicht

Gesetzliche Grundlagen und technische Normen

Diverse Ressourcen