Die Anfänge der Verfolgung der vermeintlichen Hexen und Hexer stammen von Anfang des 15. Jh. und die Genferseeregion stellt den Ausgangspunkt für die Verbreitung der Hexenprozesse in Europa dar.

Die Obrigkeit fürchtete die Existenz einer Sekte, deren Anhänger einen Pakt mit dem Teufel eingegangen seien und eine Bedrohung für die Gesellschaft darstellten. In Wirklichkeit verraten die Hexenprozesse eine unzureichend gefestigte Macht: Die politischen Behörden, die diese Macht ausübten, missbrauchten sie oft, da es zu beweisen galt, dass man über die vollständige Souveränität verfügte und dementsprechend nach Gutdünken «Recht sprechen» konnte. Auch dürfen die Verfolgungen nicht exklusiv der Kirche angelastet werden. Diese falsche Annahme hat ihren Ursprung in der sehr antiklerikalen Zeit der Aufklärung.

Eine Anklage wegen Hexerei bringt immer mehrere Partner zusammen: Amtspersonen und eine lokale Bevölkerung, die einen Sündenbock benötigen für die zurzeit herrschenden Übel: ein Hagelsturm, der die Ernte vernichtet, der Tod eines Säuglings, eine negative Wirtschaftsentwicklung, wie die sinkende Produktivität von Milchkühen, besonders in Freiburg, wo die «Milch-Zieher» Hexer in der kollektiven Vorstellung geblieben sind.

Im Laufe des 18. Jh. gehen die Fälle zurück und verschwinden dann ganz. Der letzte Hexenprozess in Freiburg findet 1741 statt (einer der spätesten neben dem von Anna Göldi von Glarus). Er richtet sich gegen Marguerite Repond, die Schwester der berühmten Catillon. Unter der Folter gesteht Marguerite eine Hexe zu sein und den Teufel getroffen zu haben. Am Tag vor ihrer Hinrichtung wird sie tot in ihrer Zelle aufgefunden und ein Amtsarzt nimmt eine Autopsie vor. Hier trifft also der alte Glaube auf die rationaleren Ideen der Aufklärung, aus denen auch eine andere Auffassung des Rechts zu strafen hervorgeht.

Um mehr über das Thema zu erfahren:

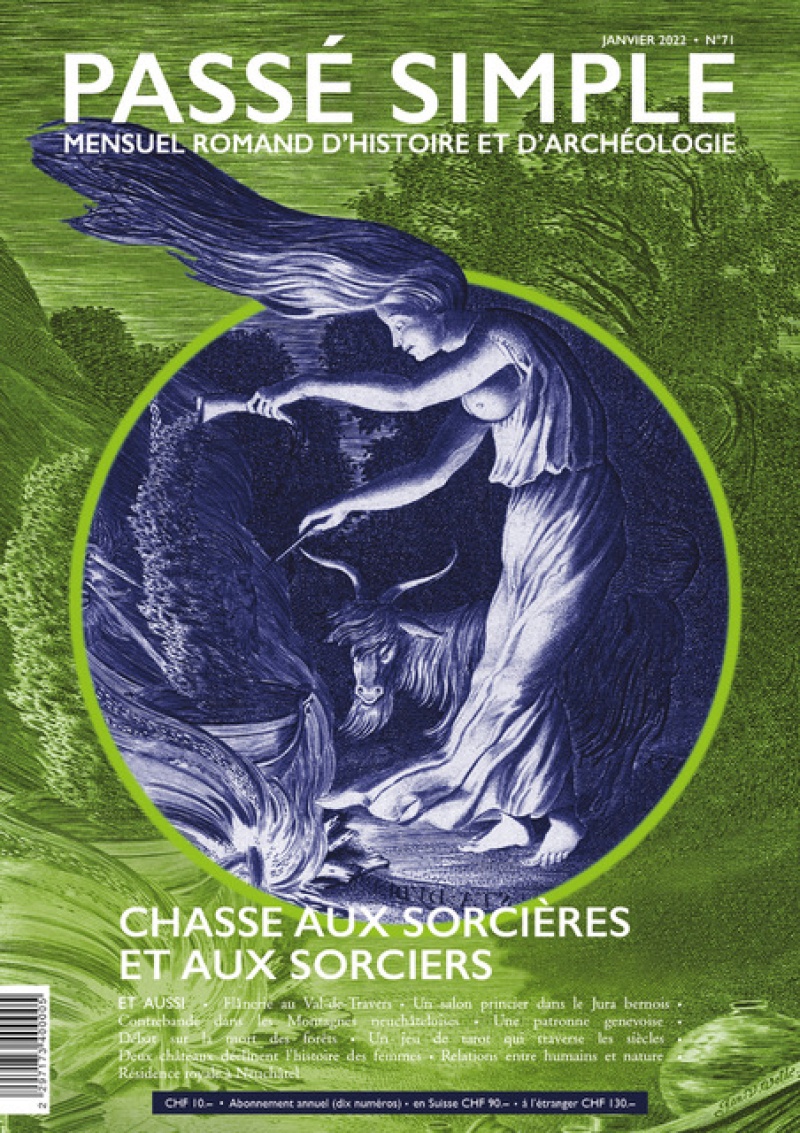

Das thematische Dossier des Magazins Passé Simple (http://www.passesimple.ch ), für den Monat Januar 2022 (Nr. 71), geschrieben von Chantal Ammann-Doubliez, Martine Ostorero und Lionel Dorthe, setzt sich mit dem Phänomen auseinander, erklärt seine Ursprünge und korrigiert Vorurteile. Es schliesst mit der Präsentation von vier Prozessen, unter anderem mit dem eines 12-jährigen Jungen, einem Strassenkind mit französischen Wurzeln, verurteilt für Hexerei in Freiburg 1651 und hingerichtet im Bollwerk, abgeschirmt von der Öffentlichkeit.

Was insbesondere Freiburg angeht, haben Rita Binz-Wohlhauser und Lionel Dorthe im Rahmen eines Projekts der Schweizerischen Rechtsquellenstiftung (https://www.ssrq-sds-fds.ch/projekte/laufende-projekte/freiburg-fr/freiburger-hexenprozesse-15-18-jahrhundert/ ), sämtliche erhaltenen Hexenprozesse, die in der Stadt Freiburg vom 15. bis zum 18. Jh. stattfanden, ediert. Damit sind 360 Prozesse, dokumentiert durch 2508 Verfahrensunterlagen, nun zugänglich : (https://www.ssrq-sds-fds.ch/exist/apps/ssrq/?kanton=FR&volume=FR_I_2_8 ).