Der öffentliche und vor allem der private Verkehr ist für den Grossteil der Lärmbelastung verantwortlich. Die Konzentration der Bevölkerung in den städtischen Zentren und die ständig wachsende Mobilität, die mit einer Vergrösserung des Fahrzeugparks einhergeht, haben dazu geführt, dass die Lärmbelastung ein kritisches Mass erreicht hat.

-

In folgenden Fällen kann es zu problematischen Situationen kommen:

- bei Erstellung oder Änderungen von Anlagen, welche sich in der Nähe von bewohnten Sektoren befinden;

- wenn empfindliche Zonen oder Gebäude in lärmbelasteten Gebieten geplant werden.

Die Ausscheidung neuer Bauzonen für Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen in lärmbelasteten Gebieten untersteht den Bestimmungen der Lärmschutz-Verordnung (LSV). Je nachdem ist eine Einzonung nur möglich, wenn gestalterische (Anordnung der Gebäude), planerische (Auswahl der Nutzung) oder bauliche (architektonische) Massnahmen getroffen werden. In besonders heiklen Fällen kann die Einzonung nicht ohne Weiteres erfolgen. In gewissen Fällen besteht die Lösung in einer Änderung der vorgesehenen Zweckbestimmung der Einzonung.

Die LSV bestimmt – im speziellen durch die anwendbaren Grenzwerte – dass die Lärmempfindlichkeit von der Nutzung der betroffenen Fläche abhängt. Darunter wird die erlaubte Art der Aktivität verstanden und die LSV legt dazu Empfindlichkeitsstufen fest. Nachfolgende Tabelle fasst diese Bestimmungen zusammen.

Haupttätigkeit

Typische Nutzung

Empfindlichkeits- stufe

Anwendbarer lmmissionsgrenzwert für die lärmempfindlichen Räume* tags/nachts (in dB)

Wohnen

Wohnzone

II

50/60

Mischnutzung

Wohn- und Gewerbezone

III

55/65

Störende Betriebe

lndustriezone

IV

60/70

* Räume, in denen sich Personen regelmässig während längerer Zeit aufhalten für eine Tätigkeit mit erhöhtem Ruhebedarf (Schlaf, Erholung. Arbeit); es handelt sich im Besonderen um Räume in Wohnungen (Schlaf- und Wohnzimmer, Wohnküchen usw) oder Büros ohne lärmige Tätigkeiten

-

Der Lärmbelastungskataster gibt die Gebäude mit lärmempfindlichen Räumen an, bei denen die Lärmimmissionen den Immissionsgrenzwert (IGW) oder gar den Alarmwert (AW) übersteigen. Hierfür muss der Schallpegel, dem die betroffenen Gebäude ausgesetzt sind, bestimmt werden. In der Regel wird der Schallpegel mit einer spezialisierten Software berechnet. Um sicherzustellen, dass die berechneten Werte stimmen, werden punktuell Messungen vor Ort durchgeführt.

Um einen Lärmbelastungskataster ausarbeiten zu können, muss Folgendes bekannt sein:

- Eigenschaften der betroffenen Strassenachse (Verkehr, Anteil Lastwagen, Geschwindigkeit, Gefälle, Art und Qualität des Belags);

- Eigenheiten des Ausbreitungsweges (Schallreflexionen, Höhe, Winkel, Hindernisse);

- Standort des betroffenen Gebäudes (Zonennutzung, Empfindlichkeitsstufe, Raumnutzung).

Da sich diese Parameter - namentlich der Verkehr - ändern können, muss der Kataster regelmässig nachgeführt werden. Die Ausarbeitung und Nachführung des Lärmbelastungskatasters obliegt den Strasseneigentümern. Entsprechend sind die Zuständigkeiten wie folgt aufgeteilt: Die Gemeinden für Gemeindestrassen, der Kanton für Kantonsstrassen und der Bund für die Nationalstrassen.

-

Bei der Lärmsanierung eines Strassenabschnittes muss das vom Kanton erstellte Pflichtenheft eingehalten werden. Konkret müssen folgende Punkte beachtet werden:

- Strassenlärmkataster: Der Lärmbelastungskataster ist die erste Etappe des Sanierungsverfahrens. Er gibt an, bei welchen Abschnitten die Belastungsgrenzwerte überschritten werden.

- Sanierungspriorität: Die Sanierungspriorität hängt in erster Linie von der Höhe der Immissionen ab. Der Kanton berücksichtigt in diesem Zusammenhang folgende Parameter:

- die Überschreitung der Belastungsgrenzwerte (Immissionsgrenzwert und Alarmwert);

- Anzahl Personen, die von dieser Überschreitung betroffen sind;

- Wahrscheinlichkeit einer Verwirklichung innerhalb der Periode, für welche die Programmvereinbarung, welche mit dem Bund vereinbart wurde, gilt.

- Um aber die Kosten so gering wie möglich zu halten, ist es wichtig, dass allfällige Synergien genutzt werden. Jedes Mal, wenn auf einer Strasse grössere Arbeiten vorgesehen sind (Unterhalts- oder Ausbauarbeiten), muss deshalb der Lärmschutz in die Überlegungen einbezogen werden.

- Sanierungsstudie: Die Strassenabschnitte, bei denen die rechtlichen Vorgaben nicht eingehalten sind, müssen Gegenstand einer Lärmstudie sein; diese muss:

- eine detaillierte Bestandesaufnahme machen (für einen Zeithorizont von 20 Jahren, Situation mit und ohne Sanierungsmassnahmen, Berücksichtigung aller lärmempfindlichen Räume);

- alle möglichen Massnahmen eruieren;

- das optimale Massnahmenpaket vorschlagen (unter Berücksichtigung der technischen Machbarkeit, der Wirksamkeit, der Kosten und der Verhältnismässigkeit).

- Überweisung des Dossiers an die Behörden zwecks Entscheid: Das Dossier wird zuerst vom Amt für Umwelt (AfU) geprüft. Die Sanierung und allfällige Erleichterungsgesuche sind darauf Gegenstand einer Verfügung der Raumplanungs-, Umwelt- und Baudirektion, die publiziert und direkt den betroffenen Parteien zugestellt wird. Sieht das Projekt bauliche Massnahmen vor, müssen diese öffentlich aufgelegt werden.

- Verwirklichung und Kontrolle: Die nächsten Schritte bestehen aus der Verwirklichung der Sanierungsmassnahmen und, zum Abschluss, aus den notwendigen Kontrollen.

Finanzieller Beitrag

Ein Sanierungsprojekt erhält nur dann Bundesbeiträge, wenn es Teil einer Programmvereinbarung ist. Gemeinden, welche die Lärmsanierung einer ihrer Strassen planen, müssen deshalb das AfU so früh wie möglich über das Vorhaben informieren, damit dieses unter Berücksichtigung des vorgesehenen Zeitpunkts für die Verwirklichung der Massnahmen die notwendigen Schritten unternehmen kann.

-

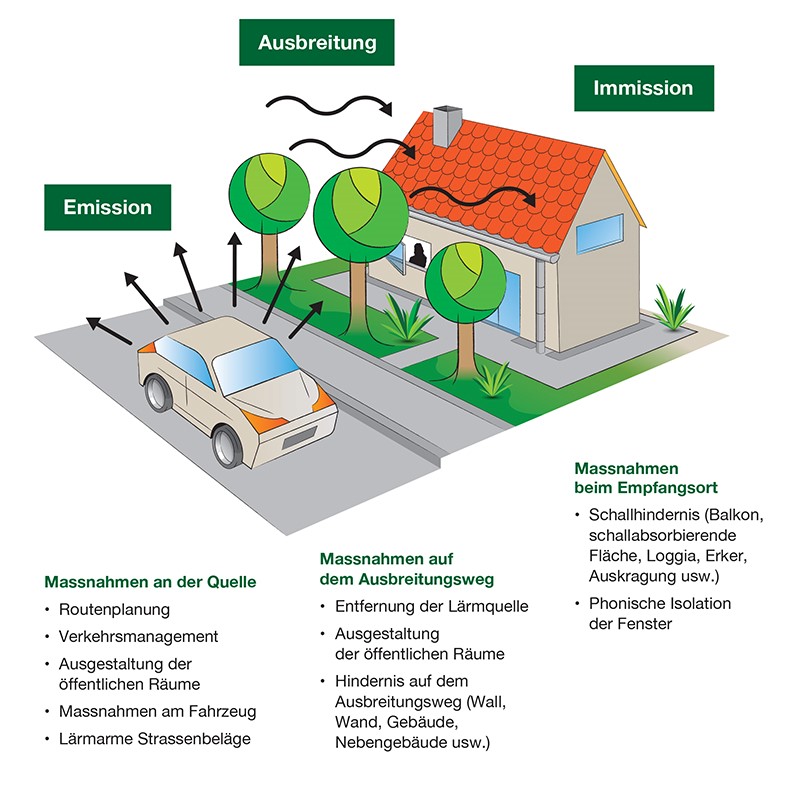

Laut Umweltschutzgesetz erhalten die Massnahmen den Vorzug, die ein optimales Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen und welche die betroffene Bevölkerung am vollständigsten zu schützen in der Lage ist – immer vorausgesetzt, dass die Massnahme technisch machbar und wirtschaftlich tragbar ist. Die Sanierungsmassnahmen müssen nach folgender Prioritätenordnung durchgeführt werden: In erster Linie ist an der Quelle anzusetzen, dann auf dem Ausbreitungsweg und schliesslich – falls die ersten beiden Lösungsansätze nicht ausreichen oder nicht möglich sind – beim Empfangsort (beim Gebäude).

Massnahmen an der Quelle

Massnahmen an der Quelle sind vorzuziehen, weil sie das beste Kosten-Nutzen-Verhältnis aufweisen und die Landschaft kaum bis gar nicht beeinträchtigen. Des Weiteren erlauben sie eine gleichmässige Reduktion der Immissionen für sämtliche betroffenen Objekte (lärmempfindliche Räume, aber auch Terrassen, Spielplätze usw.).

In diese Kategorie fallen folgende Massnahmen:

- Einbau von lärmarmen Strassenbelägen («Flüsterbeläge»): Die Reduktion kann unmittelbar nach dem Einbau bis zu 6 dB (gemischter Verkehr) betragen. Der Langzeiteffekt muss für einen lärmarmen Belag des Typs SDA 4 mindestens 3 dB betragen;

- Herabsetzung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit: Die Senkung der Geschwindigkeit von 80 auf 60 bzw. 50 km/h hat durchschnittlich eine Senkung der Emissionen von 2 bzw. 4 dB zur Folge. Eine Reduktion von 50 auf 30 km/h verringert den Schallpegel durchschnittlich um 3 dB. Für Geschwindigkeiten zwischen 60 und 120 km/h kann als Näherung die Faustregel herangezogen werden, dass der Schallpegel mit jeder Reduktion von 10 km/h um etwa 1 dB sinkt;

- Verkehrsberuhigungsmassnahmen: Solche Massnahmen helfen nicht nur, die Lärmimmissionen zu senken, sondern erhöhen auch in hohem Mass die Sicherheit;

- Begrenzung des motorisierten Verkehrs: Die Halbierung des Verkehrs führt zu einer Senkung des Schallpegels von 3 dB;

- Verbesserung der Fahrzeuge und Reifen;

- Sensibilisierung der Fahrzeuglenkerinnen und -lenker für lärmarmes Fahrverhalten.

Diese Massnahmen können kombiniert werden. Die effektive Lärmreduktion muss dann fallspezifisch evaluiert werden.

Massnahmen auf dem Ausbreitungsweg

Mit dem Bau von Lärmschutzmauern, -wänden und -wällen können die Lärmimmissionen lokal gesenkt werden. Je höher das Hindernis, desto wirksamer die Massnahme. Den besten Schutz bieten sie, wenn sie ganz nahe bei der Lärmquelle errichtet werden. Im Idealfall – zum Beispiel, wenn die Quelle höher gelegen ist als der lärmempfindliche Raum – kann die Reduktion bis zu 10 dB betragen. Lärmschutzwände werden von der Bevölkerung eher schlecht akzeptiert, was bei Massnahmen an der Quelle oder am Ort der Immission nicht der Fall ist. Weil sie den Aussenraum verändern und unter Umständen nicht kompatibel sind mit dem Erscheinungsbild des Standortes, wird häufig auf deren Errichtung verzichtet.

Massnahmen beim Empfangsort

Sind die beiden oben erwähnten Lösungsansätze nicht ausreichend oder nicht möglich, muss eine Erleichterung gewährt werden. Und falls der Alarmwert überschritten wird, müssen Massnahmen am Gebäude getroffen werden. In den meisten Fällen werden in diesem Zusammenhang die Fenster mit ungenügender phonischer Isolation durch Schallschutzfenster ersetzt. Wie bei den anderen Massnahmen gehen auch diese Kosten zulasten des Strasseneigentümers.

-

Der Lärm wird üblicherweise durch seine Intensität charakterisiert. Diese wird mit einem Schallpegelmesser gemessen und in Dezibel (dB) angegeben. Die Expositionsgrenzwerte sind in der Lärmschutzverordnung (LSV) festgelegt und basieren auf dem Umweltschutzgesetz.

Planungswerte (PW) gelten für die Errichtung neuer lärmerzeugender Anlagen und für die Ausscheidung und Erschliessung von Bauzonen für lärmempfindliche Gebäude (Wohnungen).

Immissionsgrenzwerte (IGW) legen die Schwelle fest, ab welcher der Lärm die Bevölkerung in ihrem Wohlbefinden erheblich stört. Sie gelten für bestehende lärmerzeugende Anlagen und für Baubewilligungen von lärmempfindlichen Gebäuden (Wohnungen).

Alarmwerte (AW) sind ein Kriterium für die Dringlichkeit der Sanierungen und den Einbau von Schallschutzfenstern.

Empflindlichkeitsstuffe (ES)

Planungswert (PW) in dB(A)

Tag / Nacht

Immissionsgrenzwert (IGW) in dB(A)

Tag / Nacht

Alarmwert (AW) in dB(A)

Tag / Nacht

I Erholung

50 / 40

55 / 45

65 / 60

II Wohnen

55 / 45

60 / 50

70 / 65

III Wohnen/Gewerbe

60 / 50

65 / 55

70 / 65

IV Industrie

65 / 55

70 / 60

75 / 70

-

Die Direktion für Raumentwicklung, Infrastruktur, Mobilität und Umwelt (RIMU)

- ordnet Sanierungen an und gewährt Erleichterungen;

- ordnet die Schalldämmung von lärmbelasteten Gebäuden an;

- legt die Fristen für die Ausführung der Massnahmen fest.

- koordiniert die Massnahmen im Bereich des Lärmschutzes;

- begutachtet die Planungsdossiers und Baubewilligungsgesuche;

- misst und beurteilt die Lärmimmissionen;

- kontrolliert Sanierungsprojekte;

- gewährt den Gemeinden Beiträge.

- erstellt den Lärmbelastungskataster für die Kantonsstrassen und führt diesen nach;

- plant und verwirklicht die Lärmsanierung der Kantonsstrassen.

Die Gemeinden

- erstellen den Lärmbelastungskataster für die Gemeindestrassen und führen diesen nach;

- planen und verwirklichen die Lärmsanierung der Gemeindestrassen

-

- Zu Fuss gehen

- Die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen.

- Ein Fahrzeug wählen, das an die benutzten Strecken angepasst ist: Kleine Fahrzeuge mit einer vernünftigen Motorisierung sind nicht nur umweltfreundlich, sondern auch leiser als der Durchschnitt.

- Einen umweltfreundlichen Fahrstil pflegen: im höchstmöglichen Gang und bei tiefer Drehzahl fahren, abruptes Beschleunigen vermeiden usw. Als Beispiel sei erwähnt, dass ein Motor bei 4’000 Umdrehungen pro Minute gleichviel Lärm macht wie 30 Motoren bei 2’000 U/min.

- Geräuscharme Reifen wählen: https://www.bafu.admin.ch/bafu/de/home/themen/laerm/fachinformationen/massnahmen-gegen-laerm/massnahmen-gegen-strassenlaerm/leise-reifen.html