Neuerwerbungen

Jost Hermann, Wappenscheibe des Freiburger Schultheissen Simon Peter Meyer (1655) - Die Scheibe mit dem Wappen des Simon Peter Meyer, deren ursprünglicher Bestimmungsort unbekannt ist, stammt aus dem Herrenhaus von Balliswil. Sie ist 1655 datiert und wird dem Glasmaler Jost Hermann zugeschrieben. Wie eine weitere Wappenscheibe, die sich bereits in der Sammlung des MAHF befindet (MAHF-2006-245), wurde dieses Werk vom Freiburger Schultheissen Simon Peter Meyer in Auftrag gegeben; das belegen sein Name und das Familienwappen in der Bildmitte. Das Wappen, das über einem gelben Fliesenboden und vor goldenem Rankengrund steht, wird kreuzweise von Mahnworten begleitet, die zur Befolgung der allegorisch dargestellten Tugenden auffordern. Auf der linken Seite finden wir in einem architektonischen Rahmen die "Fidelitate" (Treue). Die weibliche Figur zeigt uns mit ihrer linken Hand einen Ring und führt mit ihrer Rechten als Symbol der Treue einen Hund an der Leine. Rechts neben dem Wappen befindet sich die Figur der "Constantia" (Standhaftigkeit), dargestellt als bewaffneter Krieger, der seine rechte Hand entschlossen ins Feuer hält. Unterhalb des Wappens wird die "Libertatis" (Freiheit) am Beispiel von Wilhelm Tells Apfelschuss dargestellt, während sich die Kreuzigung mit dem Beiwort "Religionis" im oberen Teil des Glasfensters auf den Glauben an die katholische Religion bezieht. Letztere Szene wird unterstützt durch die Devise: "Wir werden die von Hand zerstörten Zeichen mit Waffen verteidigen". Dieser Satz muss im Kontext der konfessionellen Spannungen der Zeit gesehen werden: Die Zerstörung der Zeichen bezieht sich auf den Bildersturm, der den katholischen Glauben erschütterte; das Motto fordert also zur Bewahrung der alten katholischen Religion und zum Kampf gegen den reformierten Glauben auf. In Kombination mit den Tugenden bringt diese Darstellung eine deutlich gegenreformatorische Botschaft zum Ausdruck: Der Gläubige bleibt frei, wenn er dem katholischen Glauben die Treue hält.

Das Werkzeug der Fotografen Macherel - Infolge der Ausstellung « Fribourg Belle Epoque. Fotografien aus dem Atelier Macherel » im Sommer 2017 erwarb das MAHF bei den Nachkommen der Fotografen ein eindrückliches Ensemble von Apparaten, Objektiven und anderem Zubehör, das dem Atelier am Ende des 19. und zu Beginn des 20. Jahrhunderts als Werkzeug gedient hatte. Zwei Kameras der Firma Engel-Feitknecht zeugen von einem der wenigen Schweizer Hersteller – Alfred Engel-Feitknecht hatte 1878 in Twann begonnen, Kameras zu produzieren; 1902 zog das Unternehmen nach Biel und wurde 1915 zu Perrot & Cie. Besonders die prachtvolle Studiokamera zeigt die Meisterschaft, mit welcher nicht nur Elemente aus Messing und Glas, sondern auch solche aus Holz (damals ein wichtiger Bestandteil von Fotoapparaten) gefertigt wurden. Die Fotografenfamilie Macherel war sich dessen über drei Generationen bewusst: ihre ehrwürdigen Apparate sind noch heute in ausgezeichnetem Zustand, sogar das seltene Studiostativ aus massivem Holz!

Jugendliche Heilige, um 1500 - Diese Statue aus gefasstem und vergoldetem Holz, von stattlicher Grösse (123 cm), wurde dem MAHF Ende Januar 2018 von einer Basler Gönnerin geschenkt. Sie hatte das Werk 1977 im Kunsthandel erworben. Gemäss den Provenienzrecherchen unseres Museums befand sich die Skulptur zuvor in einer deutschen Sammlung; frühere Besitzer lassen sich vorderhand nicht ausfindig machen. Vielleicht gehörte das Werk zu einem Retabel; die dargestellte Heilige ist nicht leicht zu identifizieren. Das Buch, das sie in der Linke hält, kann ein Attribut Marias bei der Verkündigung sein, doch auch – wie der Kronreif im offenen Haar – die gebildete heilige Katharina von Alexandrien auszeichnen. Schwierig zu eruieren ist auch der Ursprung der Skulptur. Die zierliche Ausführung besonders von Gesicht und Hand verweist auf die Werkstatt eines erfahrenen Meisters, doch nördlich oder südlich der Alpen? Die um ihre Meinung gebetenen Spezialisten dachten an Oberitalien, am ehesten Venetien oder Friaul, fernab grosser Zentren.

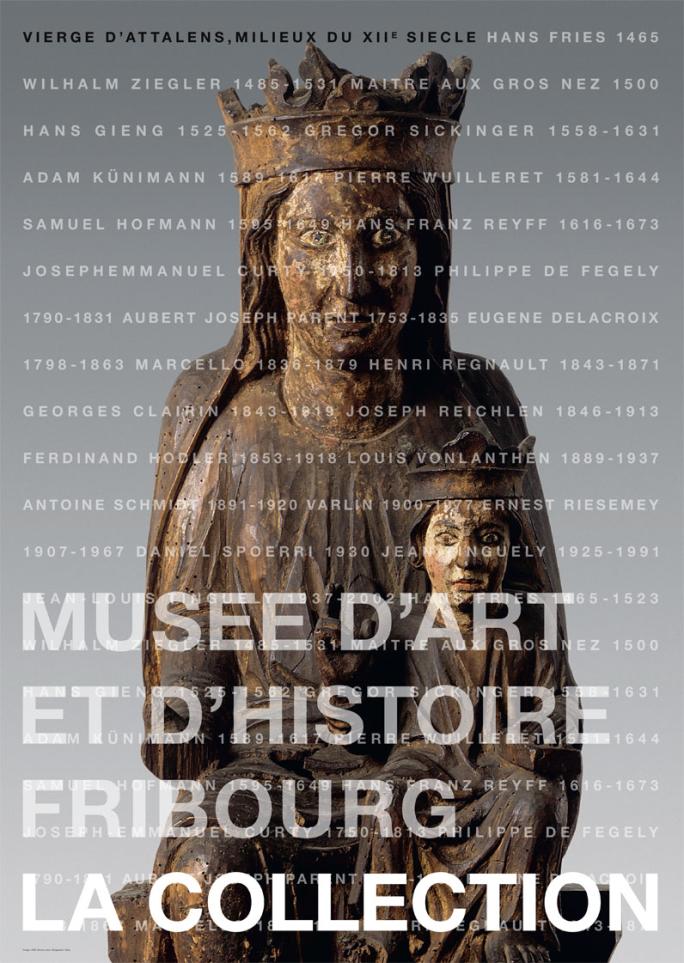

Werner Jeker, Sammlungsplakat « Vierge d’Attalens », 2018 - Seit 2010 lässt das MAHF vom Graphic Designer Werner Jeker eine Plakatserie für seine Dauerausstellung gestalten. Diese Plakate zeigen Hauptwerke der Sammlung; feine horizontale Linien strukturieren die Fläche mit einer Aufzählung von Künstlern, die im Museum vertreten sind. Auf dem jüngsten Plakat figuriert die Madonna von Attalens, eine der ältesten mittelalterlichen Skulpturen des Museums. Maria, als Himmelskönigin thronend, hält das Jesuskind auf dem Knie. Durch ihre Frontalität erinnern die beiden Personen an Idole. Die Skulptur hat ein Dutzend Schwestern, die alle aus ehemals savoyischen Gebieten stammen. Nach einer Ausbildung in Luzern lässt sich Werner Jeker 1964 in Lausanne nieder. Ab 1972 arbeitet er für Museen (Art brut, Elysée, Arts décoratifs), für die Cinémathèque suisse, das Théâtre de Vidy und französische Institutionen wie die Agentur Magnum, das Institut national du patrimoine, die FNAC usw. 1983 ist er Mitbegründer der Ateliers du Nord in Lausanne. Seine Arbeit wurde mit zahlreichen in- und ausländischen Preisen geehrt.

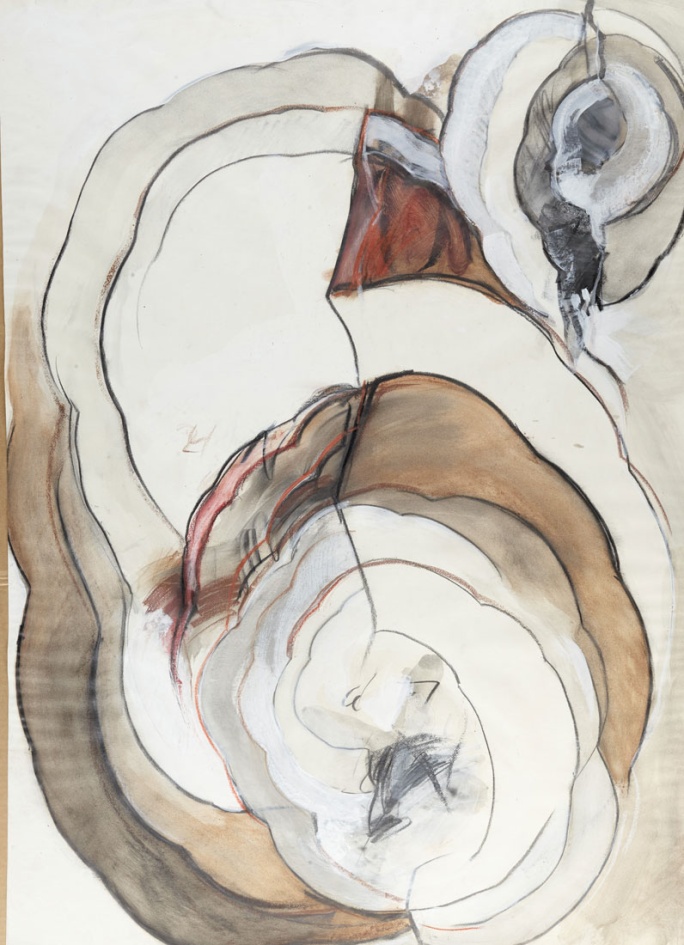

« Cycle de dix œuvres sur papier" donation du Fonds National de Recherche Scientifique Suisse à Berne, MAHF 2018-086 - Né en 1941, Bruno Baeriswyl passe son enfance en Vieille-Ville où le peintre autodidacte Ernest Riesemey est son inspirateur. En 1957, il travaille dans une fabrique de cartonnage et crée des emballages. Les débuts de sa carrière interviennent en 1958-1962, années pendant lesquelles il développe une technique mixte utilisant des cendres. En 1962, 1963 et 1969, il obtient la Bourse fédérale des beaux-arts qui encourage sa vocation. En 1964, il est admis comme membre de la SPSAS. L’artiste meurt en 1996 à Fribourg. La série "Cycle de dix œuvres sur papier" constitue l'un des premiers projets d’envergure de l’artiste dans le contexte du grand format. Elle est réalisée en 1977 pour le Fonds National de Recherche Scientifique Suisse à Berne. Les données architecturales du lieu imposent à l'artiste une décoration murale, située entre le plafond bas, à caissons, et le niveau de la troisième estrade de la salle. Face à ce défi, il exécute une série de dix œuvres dont il varie les dimensions. Outre l'alternance des formats, il opte pour un accrochage audacieux, concentré en majeure partie, sur l'une des parois de la salle et alternant, de manière irrégulière, les intervalles entre les tableaux. Les dix tableaux sont conçus telles des variations sur un thème unique : la forme ronde, en spirale, faite de structures dynamiques et organiques qui s'imbriquent ou se superposent. Concernant le choix des couleurs, l'artiste utilise les tonalités rouge, ocre, noire, grise et brune dont il varie l'intensité et l'association à chaque nouvelle composition. L’ensemble est de grande qualité et représente un cycle puissant et cohérent, témoignant du talent de l’artiste.

Hl. Dionysius Das kleinformatige Relief aus Nussbaumholz kam 2008 über den Kunsthandel in den Besitz von Hermann Schöpfer, der es 2018 dem Museum verkaufte. Laut Angabe des Händlers soll es sich einst in Freiburger Privatbesitz befunden haben, was allerdings nicht mehr zu prüfen ist. Dargestellt ist ein Bischof, der seinen Kopf mit beiden Händen vor sich her trägt. Heilige dieser Art werden als Kephalophoren („Kopfträger“) bezeichnet. In unserem Fall handelt es sich um den Hl. Dionysius, der im 3. Jh. als Missionar nach Gallien kam und bald als erster Bischof von Paris amtete. Auf Befehl des römischen Statthalters enthauptet, soll Dionysius auf dem Richtplatz am Montmartre seinen abgeschlagenen Kopf aufgenommen und bis zu der Stelle getragen haben, wo er begraben werden wollte. An diesem Ort sechs Kilometer nördlich des Stadtzentrums liess König Dagobert I. 626 die dem Heiligen geweihte Abteikirche von Saint-Denis errichten, die den französischen Königen fortan als Grablege diente. Dionysius gilt deshalb als Schutzpatron des französischen Königshauses und darüber hinaus als Nationalheiliger Frankreichs. Das Relief ist aufgrund seines Stils um 1520/30 datierbar. Es zeigt zwar gewisse Ähnlichkeiten mit Freiburger Werken des 16. Jahrhunderts, kann aber nicht direkt mit diesen in Verbindung gebracht werden. Die Verwendung von Nussbaumholz ist innerhalb dieses umfangreichen Korpus auffallend häufig bei Skulpturen aus dem Südwesten des Kantons zu beobachten. Dabei handelt sich durchgehend um Objekte, die schwierig einzuordnen sind. Einige davon gehören zum savoyischen Kulturkreis, andere repetieren Freiburger Typen in einem eigenen Stil.