Die Digitalisierung der wissenschaftlichen Sammlung des Naturhistorischen Museums Freiburg ist einen grossen Schritt vorangekommen

Das Naturhistorische Museum Freiburg (NHMF) hat in den Jahren 2022 bis 2024 im Rahmen der nationalen Initiative SwissCollNet über 45 000 Objekte aus seiner wissenschaftlichen Sammlung digital erfasst und macht diese nun auf nationalen und internationalen Online-Plattformen für die Wissenschaft, aber auch für die breite Öffentlichkeit zugänglich. Dank des Projekts, das mit der finanziellen Unterstützung von Bund und Kanton realisiert wurde, konnte das Museum die Digitalisierung seiner Sammlung entscheidend vorantreiben.

Veröffentlicht am 02. Dezember 2024 - 13h34

Naturhistorische Sammlungen sind wahre Archive des Lebens, die helfen, die Vielfalt des Lebens auf der Erde zu erfassen und zu erforschen. Sie zu erhalten, zu erweitern und greifbar zu machen, gehört zu den Kernaufgaben von Institutionen wie dem Naturhistorischen Museum Freiburg. Um Forscherinnen und Forschern, aber auch dem interessierten Publikum den Zugang zu diesen Schätzen zu ermöglichen, sind digitale Hilfsmittel wie Datenbanken oder Online-Plattformen heute unerlässlich. Voraussetzung ist, dass die Sammlungsobjekte überhaupt erst digital erfasst sind – für viele Institutionen eine finanzielle und personelle Mammutaufgabe.

Um diese Aufgabe zu erleichtern und die Datenbanken zu vereinheitlichen, hat die Akademie der Naturwissenschaften Schweiz (SCNAT) 2022 das Projekt SwissCollNet (Schweizer Netzwerk Naturhistorische Sammlungen) lanciert. Das NHMF hat daran mit einem botanischen und einem zoologischen Projekt teilgenommen, die nun beide abgeschlossen sind. Die Gesamtkosten für beide Projekte beliefen sich auf knapp 600 000 Franken, verteilt auf drei Jahre. Die Hälfte davon übernahm der Bund im Rahmen seiner Unterstützung von SwissCollNet. Der Rest ging zu Lasten des Kantons Freiburg, wobei 185 000 Franken auf das ordentliche Budget des Museums entfielen und 114 000 Franken zusätzlich aus der Staatskasse gesprochen wurden.

Das Herbarium von Franz Joseph Lagger

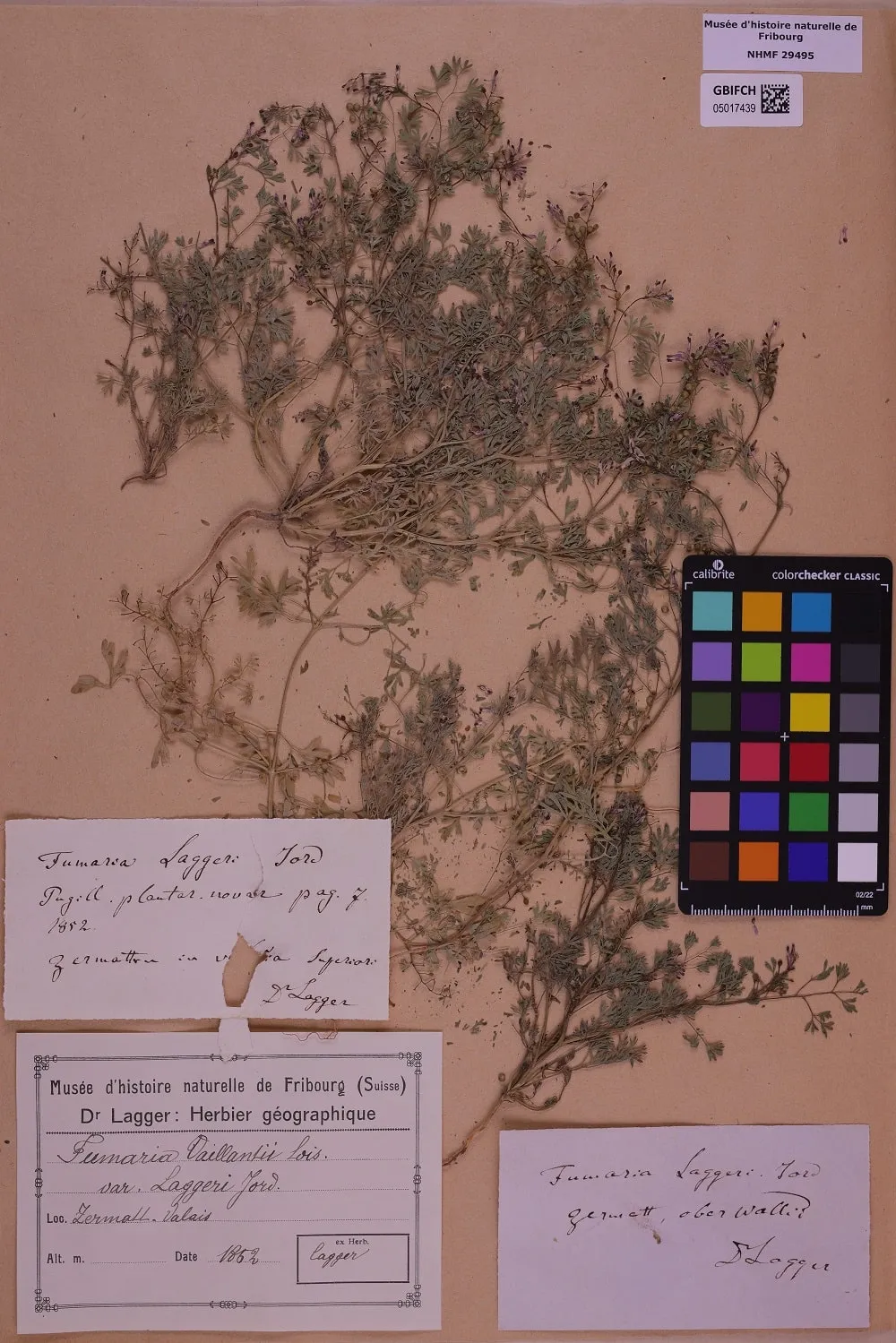

Beim botanischen Projekt ging es um die Digitalisierung des geografischen Herbariums von Franz Joseph Lagger (1799–1870), eines Walliser Arztes, der in Freiburg lebte. 11 025 Herbarbelege wurden einzeln gescannt, mit Inventar-Nummern ausgestattet und in einer digitalen Datenbank erfasst. Das gesamte Herbarium von Franz Joseph Lagger umfasst gut 18 000 Belege aus aller Welt; das sind gut 15 % der ganzen botanischen Sammlung des Museums. «Das Lagger-Herbarium ist eine wertvolle internationale Sammlung», erklärt Gregor Kozlowski, Konservator der botanischen Sammlung. «Wir erwarteten bereits im Vorfeld, darin zahlreiche Typusexemplare zu finden, also einzelne Pflanzen, die als weltweite Referenz für die Beschreibung einer Art gelten und von grossem wissenschaftlichem Wert sind.» Tatsächlich wurden schliesslich fast 600 solche Typusbelege gefunden, vorwiegend aus der arabischen Welt und aus Afrika. Ein Beispiel eines Typus aus der Schweiz ist Fumaria laggeri (Lagger-Erdrauch). Lagger entdeckte die Pflanze 1852 in Zermatt; später benannte sie sein Freund, der französische Botaniker Alexis Jordan, zu seinen Ehren.

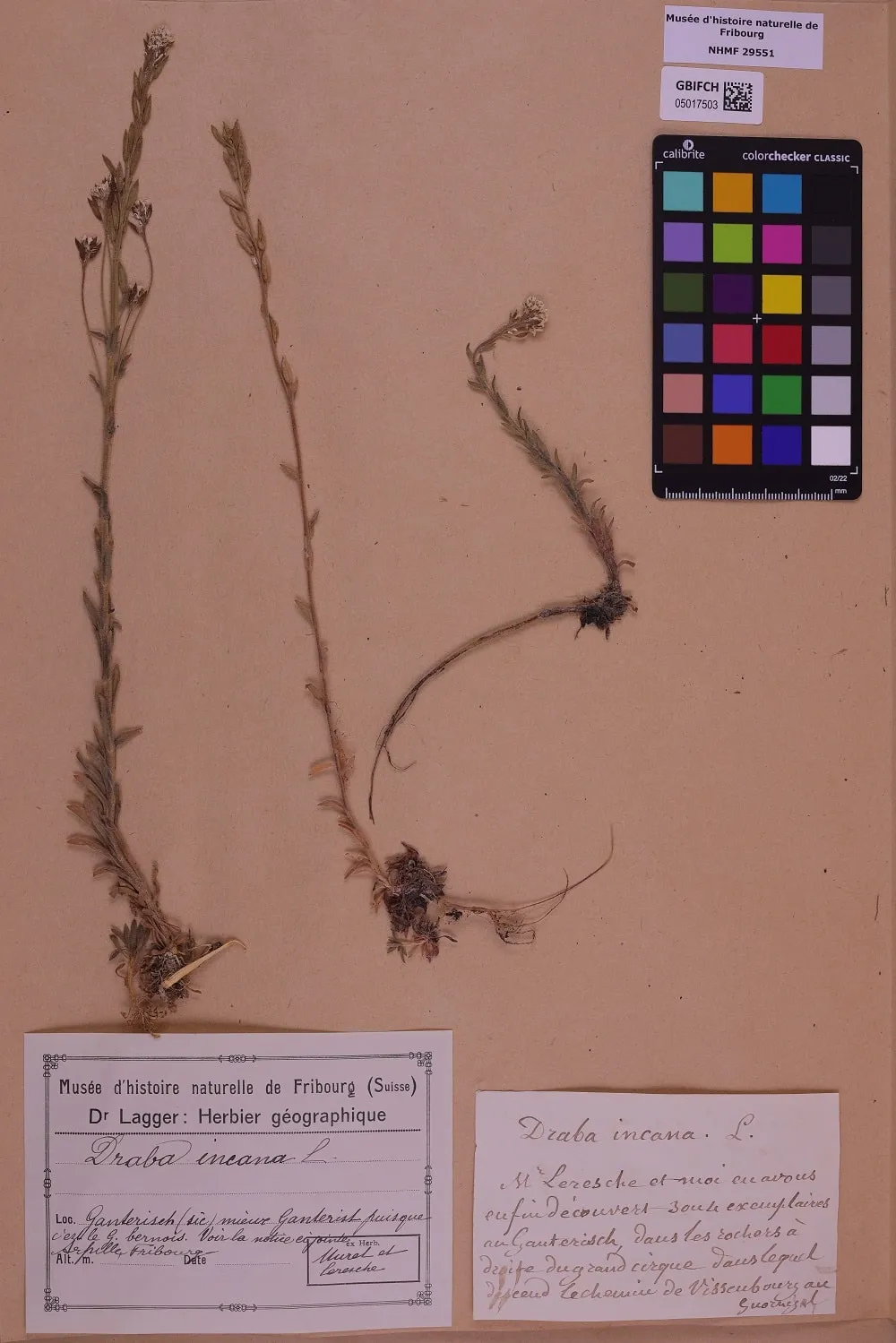

Insgesamt umfasst das Herbarium rund 1700 Arten aus der Schweiz, darunter über 400 Arten, die heute selten oder gar ganz verschwunden sind. Eine dieser seltenen Arten ist Draba incana (Graues Felsenblümchen), eine Pflanze, die zuletzt in den Freiburger und Berner Voralpen vergeblich gesucht wurde. Laggers sehr präzise Ortsangaben können heutigen Botanikerinnen und Botanikern wertvolle Hinweise geben, um sie nach 150 Jahren wiederzufinden.

Die Käfersammlungen von Hans Pochon und Nestor Cerutti

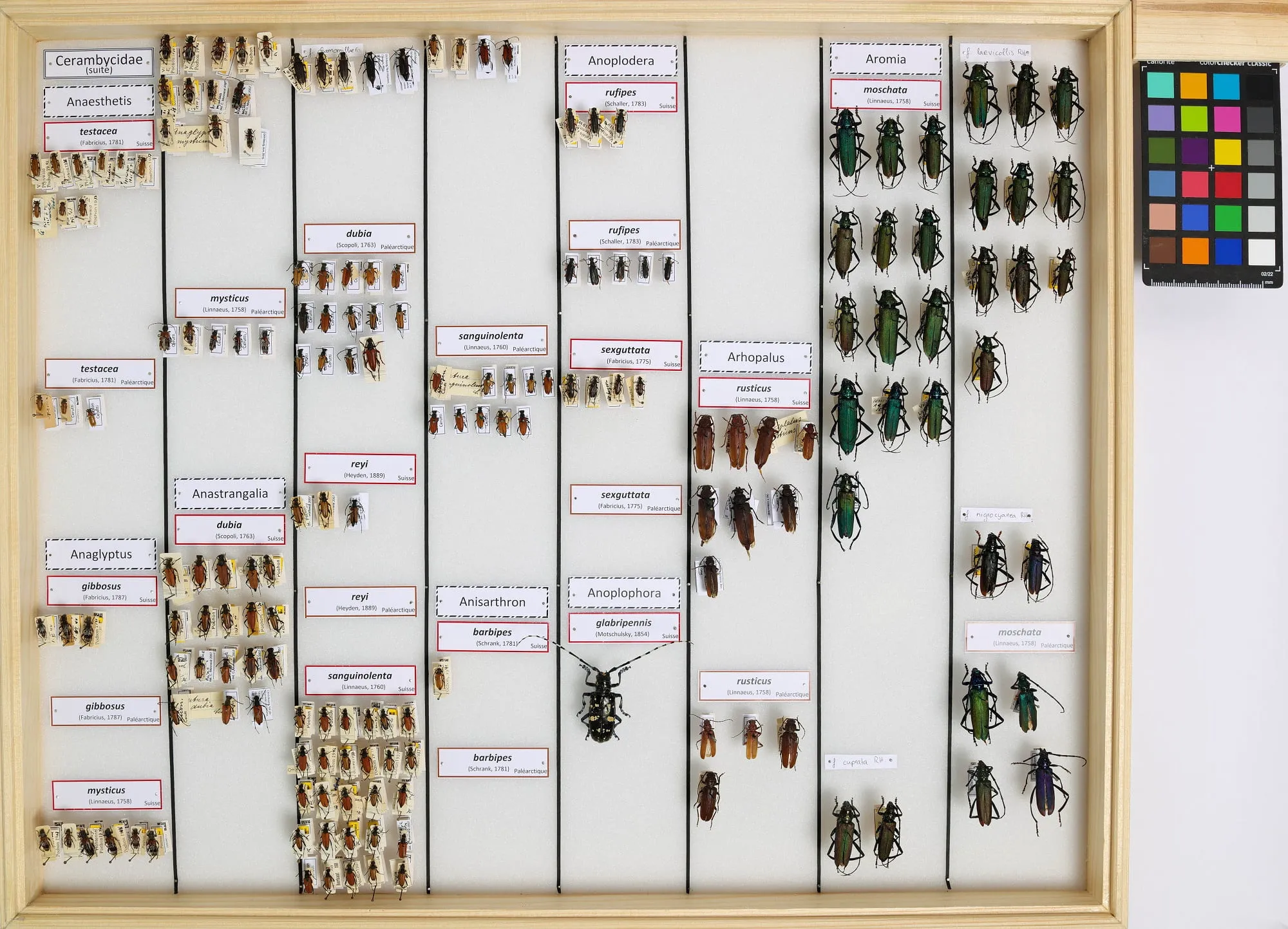

Das zoologische Projekt ermöglichte die Inventarisierung und Digitalisierung der Käfersammlungen von Hans Pochon (1900–1977) und Nestor Cerutti (1886–1940). Die insgesamt 34 742 Käfer aus den beiden Sammlungen machen 86 % aller Käfer aus, die das Museum besitzt. Sie wurden während der 24-monatigen Laufzeit des Projekts komplett erfasst, aufbereitet und neu geordnet. Das Resultat sind 242 nach Familie und Gattung sortierte Insektenkästen, die alle Bedingungen für eine fachgerechte Konservierung erfüllen. Die Käfer aus den beiden ursprünglichen Sammlungen «Pochon» und «Cerutti» wurden dabei zu einer einzigen Sammlung zusammengeführt. Diese ist alphabetisch geordnet, nach den heute gebräuchlichen wissenschaftlichen Namen der Insekten. «Das ist übersichtlicher und vereinfacht den Zugang», erklärt Sophie Giriens, Konservatorin der zoologischen Sammlungen. Jeder einzelne Käfer erhielt eine Inventar-Nummer und wurde digital katalogisiert. Anschliessend wurden sämtliche Kästen abfotografiert, um sie so auch bildlich digital greifbar zu machen.

Von der neu aufgearbeiteten Sammlung profitieren Forscherinnen und Forscher, aber auch das Museum selbst: «Wir wissen nun genau, was wir in unseren Sammlungen haben, und können damit arbeiten, sei es für wissenschaftliche Projekte, Ausstellungen oder die Kulturvermittlung», sagt Sophie Giriens. Das Projekt hat zudem die eine oder andere bemerkenswerte Entdeckung zutage gebracht. So wurde ein Exemplar der Rüsselkäferart Polydrusus abeillei aus dem Wallis entdeckt, das beweist, dass diese Art einst in der Schweiz vorkam, und ein Laufkäfer der Art Trechus pochoni aus dem Tessin erwies sich als Typusexemplar.

Mehr als die Hälfte der Museums-Sammlung ist digital erfasst

Insgesamt hat SwissCollNet der Digitalisierung der Sammlung des NHMF, die über 270 000 Objekte aus den Bereichen Zoologie, Botanik und Geowissenschaften umfasst, einen grossen Schub verliehen: Waren vor dem Projektstart gut 90 000 Objekte erfasst gewesen, sind es heute mehr als 135 000, also die Hälfte der gesamten Sammlung. Dies ist entscheidend, um die Sammlung, die dem Staat Freiburg gehört und Teil des kantonalen Erbes ist, für die Wissenschaft und das breite Publikum zugänglich zu machen. Darüber hinaus bieten naturhistorische Sammlungen als «Fenster in die Vergangenheit» kostbare Informationen zur Veränderung der Artenvielfalt und können helfen, Massnahmen zum Schutz der Natur und der Biodiversität zu ergreifen.

Das NHMF hat dank SwissCollNet ebenfalls wichtige Erfahrungen für die weiteren Digitalisierungsetappen gesammelt. Zudem hat es für beide Projekte eng mit Fachleuten aus anderen Institutionen der ganzen Schweiz zusammengearbeitet und so wertvolle Kontakte geknüpft.

Alle inventarisierten Objekte werden online zugänglich

Derzeit arbeitet das NHMF daran, seine Sammlungsdaten, die bisher in verschiedenen Datenbanken erfasst waren, nach internationalen Standards zu vereinheitlichen, um sie in einer einzigen Datenbank zusammenzuführen und so den Zugang und die Nutzung zu vereinfachen. Im Rahmen von SwissCollNet wurde ein gemeinsames Tool entwickelt, um die digital erfassten Sammlungsobjekte aller am Netzwerk beteiligten Institutionen der Schweiz auf Online-Plattformen verfügbar zu machen. Zum einen soll damit die bereits existierende GBIF-Plattform («Global Biodiversity Information Facility») gespeist werden, zum anderen ist eine eigene, neue Plattform in Vorbereitung. Ziel ist, die naturhistorischen Sammlungen aller teilnehmenden Institutionen schrittweise für alle Interessierten mit wenigen Klicks zugänglich zu machen.

Herausgegeben von Naturhistorisches Museum Freiburg

Letzte Änderung: 02.12.2024 - 13h37